Según los analistas latinos, a partir del siglo VI a.C., Roma fue gobernada por soberanos de origen etrusco.

Los etruscos, que habían penetrado en las regiones meridionales, estaban interesados en controlar la ciudad para asegurarse una cómoda vía terrestre que garantizara las comunicaciones comerciales y militares con la fértil región de Campania.

Las poblaciones de Toscana pretendían salvaguardar las dos vías de comunicación que, a través del Lacio, unían desde siempre Etruria con la Italia central y meridional.

Una, la futura vía Latina, partía de Caere hacia Veio, atravesaba el Tíber a la altura de Fidene, llegaba a Preneste sin pasar por Roma y salvando los Apeninos seguía el curso del Sacco y del Liri. La otra, que sería la vía Apia, seguía la costa.

- La penetración etrusca: siglos VII y VI a.C.

+ La transformación de Roma por los etruscos

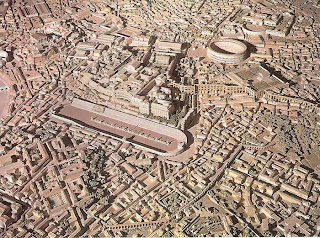

La penetración etrusca se produjo gradualmente durante los siglos VII y VI a.C. Los etruscos no invadieron y mucho menos ocuparon Roma, sino que contribuyeron a transformar la ciudad a ejemplo de los florecientes asentamientos de Etruria: construyeron las murallas, la red hidráulica y el alcantarillado. El estado, un conjunto de poblados y de gentes, adquirió entonces una clara forma institucional. Se aprecian influencias etruscas en las divinidades, en los cultos y en las prácticas adivinatorias.

Los Tarquinos buscaron entendimiento y apoyo en las clases inferiores, sobre todo en las nuevas clases mercantiles que, al expandirse, acabaron por enfrentarse abiertamente con la aristocracia sabinolatina.

- El gobierno etrusco frente a tradiciones latinas

Aprovechando estas diferencias, los etruscos impusieron en la ciudad un gobierno de proporciones absolutistas anormales respecto a las tradiciones latinas. Se manifestó muy claramente la contraposición entre los grupos etruscos, abiertos a la innovación y al comercio, y los latinos, conservadores y agrarios, preocupados por defender los privilegios adquiridos.

- Patriciado y plebe

La población estaba agrupada todavía en las gens, pero crecían en número e importancia los grupos ajenos al sistema gentilicio, en los que confluían inmigrantes, esclavos libertos y clientes emancipados de la dependencia de las gentes. Surgió así otra contraposición, la existente entre el patriciado y la plebe, excluida de las formaciones gentilicias y privada por ello de derechos.

+ Concesiones de los etruscos a la plebe

Para tomar ventaja en la lucha contra al patriciado sabino-latino, los etruscos concedieron a la plebe un principio de reconocimiento formal. Ello acabaría por destruir el sistema de las gentes, abriendo el camino al nuevo régimen republicano y a las terribles luchas que presidieron su formación.

La llegada de inmigrantes de Toscana había engrosado las filas de los grupos extragentilicios. Si querían participar en la vida política y social de la urbe, los recién llegados debían agruparse al lado de las gentes locales, y sólo en un segundo momento podían entrar como clientes. Pero la consolidación de la comunidad y la formación de un ejército ciudadano habían incrementado la importancia de las nuevas clases, que muy pronto tomaron conciencia de formar un grupo contrapuesto al patricio, representado por la antigua nobleza.

- Sistema institucional de la Roma etrusca

El sistema institucional de la Roma etrusca favoreció los puntos de unión en perjuicio del particularismo de los ordenamientos gentilicios. El rey seguía siendo el jefe vitalicio del estado, pero en este período se definieron mejor sus poderes en el terreno religioso (auspicium) y político-militar (imperium). Era ante todo el sacerdote supremo de la ciudad, y su autoridad se ejercía en el auspicium, es decir, en la capacidad de interpretar los hechos que interesaban a la comunidad como manifestación de la voluntad de los dioses. A través del auspicium el rey conservaba la pax deorum, es decir, la coincidencia de los dioses con el pueblo que debía guiar.

+ Ámbito militar: mando absoluto del rey

Pero fue en el ámbito militar donde más se concretó el poder del rey. El término imperium definía la nueva facultad de mando absoluto. La línea ideas que cerraba el espacio de la urbe establecía la distinción entre el imperium domi, ejercido por el soberano en el interior del pomerío, la zona sagrada destinada a los habitantes que no podía ser atravesada por hombres armados, del imperium militiae, ejercido en el exterior. En época posterior esta distinción se hizo aún más profunda: en el interior del círculo del pomerío el mando absoluto estaba limitado por la provocatio, es decir, el derecho de apelación al pueblo de un condenado.

+ Terreno político y judicial

En el terreno político y judicial el soberano se rodeó de ayudantes para poder ejercer las diversas funciones: duoviri perduellionis, quaestores parricidii, iudices (para la administración civil y penal), praefectus urbi (cuando el rey estaba fuera de la ciudad, con funciones de sustituto), magister populi (cuando el rey estaba en la ciudad, con funciones de mando del ejército).

Como en épocas precedentes, el senado era el consejo de los jefes más influyentes de las gentes. Sin embargo, fue perdiendo poder progresivamente.

Para destruir definitivamente la hegemonía patricia en el senado, el monarca aumentó el número de senadores de 100 a 300 y llegó incluso a elegir a los nuevos componentes, nombrando a los miembros de las gentes más cercanas al poder etrusco.

También los comicios curiados fueron perdiendo importancia progresivamente. Sus nuevas competencias afectaban tan sólo a los reglamentos internos de las gentes y a la costumbre de investir a los magistrados por medio de la concesión del imperium con la lex curiata.

En este período nacieron, sin embargo, los comicios centuriados. La tradición atribuye a Servio Tulio la distribución de los ciudadanos en cinco clases, reagrupadas a su vez en 193 centurias que funcionaban al mismo tiempo como unidades militares del ejército hoplítico y como unidades de voto en la asamblea. Las que tenían un censo mayor debían sostener un mayor peso militar, pero en compensación disponían de más votos. Las clases más ricas tenían así la mayoría absoluta de los votos, pero también los plebeyos hicieron una tímida entrada en la asamblea.

Es probable que un ordenamiento tan complejo se remonte a una época posterior y que Servio Tulio instituyera una única clase compuesta por algunas decenas de centurias de más de 6.000 hombres. En este período la asamblea era sobre todo de tipo militar, se reunía fuera del pomerío y estaba vinculada a la introducción del sistema hoplítico. La infantería de los hoplitas, equipada con armas pesadas (escudo, espada y lanza) y dispuesta en filas apretadas, se convirtió en el componente más fuerte del ejército en detrimento de la caballería, rama aristocrática.

- Aumento de la riqueza económica, social y artística, aunque resistencia ante el cambio de las viajas instituciones

La monarquía etrusca reforzó la unidad del estado y el carácter militar del poder. Con ella aumentó la riqueza económica, social y artística. Pero también se incrementó la resistencia al cambio de las viejas instituciones, que se superpusieron a las nuevas.

----------

Artículo 7 de 42 de nuestra serie de entradas sobre la historia de Roma.